De la Global Sumud Flotilla a las acciones de resistencia contra las fronteras

El Mediterráneo como espacio constituyente

Por Tatiana Montella y Enrica Rigo

Traducido del italiano de Jacobin Italia

El Mediterráneo está atravesado hoy por actos constituyentes de una visión alternativa del derecho internacional y de su posible refundación más allá de los Estados. Son efectivamente actos constituyentes los de las decenas de barcos de la Flotilla Sumud, unidos no solo por la determinación de romper el asedio de Gaza y oponerse al genocidio perpetrado por Israel, sino también por la bandera común de un nuevo internacionalismo decolonial. Son igualmente actos constituyentes aquellos de las y los migrantes que desafían las fronteras militarizadas del Mediterráneo y de todas aquellas personas que apoyan y hacen posibles estas luchas.

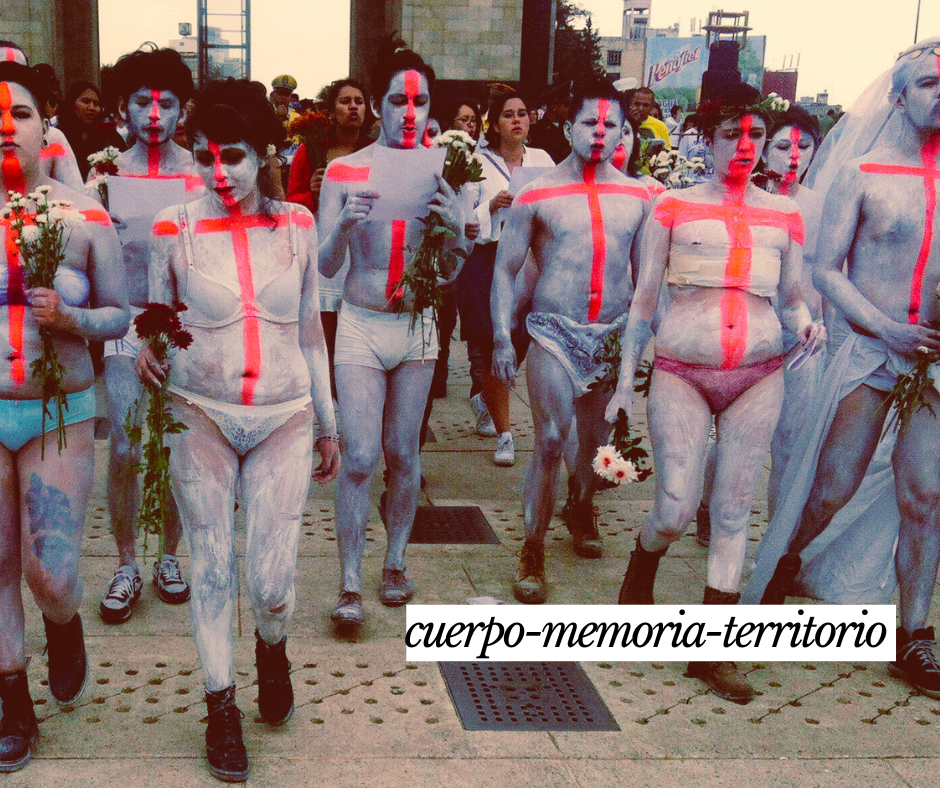

El derecho no es solo aquel custodiado en los palacios del poder e invocado por los Estados para legitimar sus fronteras o sus guerras. Existe un derecho (encarnado en los cuerpos que resisten, invocado por las personas en movimiento a través de las fronteras, practicado por los barcos de rescate) que no implora reconocimiento, sino que lo practica y lo constituye porque emerge allí donde el derecho de los Estados falla, traiciona, asesina. Este derecho es el que hoy toma forma en el Mediterráneo, transformándolo de un mar de muerte en un mar de resistencia.

Hoy, el derecho internacional, que sigue siendo el derecho de los Estados y para los Estados, muestra como nunca antes todos sus límites y su incapacidad para proteger a las personas de la violencia colonial y racista, ya se trate de la violencia de la guerra, la ocupación y el apartheid o la violencia de las fronteras. Las y los activistas de la Global Sumud Flotilla están reivindicando con fuerza la legalidad de su acción, en contraposición con la ilegalidad de la ocupación, del bloqueo marítimo y de la complicidad de los Estados que siguen apoyando activamente a Israel, enviando armas, haciendo negocios con empresas que especulan con la ocupación ilegal o quedándose quietos ante el genocidio y contribuyendo así a hacerlo posible. La asombrosa y merecida resonancia que han tenido los informes de la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre Palestina, Francesca Albanese, no solo ha contribuido a dar a conocer estas complicidades, sino que también ha tenido el mérito de convertir en patrimonio común la clave de lectura del colonialismo de asentamiento para entender las prácticas de segregación, opresión y aniquilación de Israel hacia la población palestina.

Aunque desde hace tiempo la historiografía crítica ha aceptado la interpretación colonialista del sionismo, en el lenguaje del derecho internacional este enfoque había tenido hasta ahora dificultades para imponerse, en particular en Italia. Tomarlo en serio significa de hecho reconocer que, tal y como subraya la criminóloga palestina Nadera Shalhoub-Kevorkian, las prácticas de terror, dominación y control que se inscriben en la violencia colonial no son una excepción respecto al derecho, sino que son posibles gracias al derecho mismo de los Estados, que ofrece la legitimación institucional a lo que, en sus palabras, es una «ocupación de los cuerpos y los sentidos». Como ha subrayado Francesca Albanese en varias de sus intervenciones públicas, el lema «desde el río hasta el mar» debe entenderse en el sentido de que el fin del apartheid de la población arabopalestina debe pasar necesariamente por la descolonización del derecho desigual al que está sometida, tanto en los territorios ocupados como dentro de las fronteras de Israel.

No se trata solo de una cuestión de terminología. Devolver Israel y Palestina a la historia del colonialismo significa devolverlos a un campo de responsabilidades que implica a Occidente en su conjunto (sin negar por ello la especificidad de los acontecimientos históricos) y denunciar lo que Antony Anghie ha descrito con acierto como la matriz colonial del derecho internacional de los Estados. Por otra parte, no faltan quienes reivindican la asimetría constitutiva del derecho internacional, haciéndola pasar por una supuesta superioridad moral de Occidente, con el fin de desacreditar las instituciones del derecho internacional cuando las iniciativas para hacer cumplir sus prescripciones se llevan a cabo a favor de los oprimidos y en contra de los Estados hegemónicos. Esta visión asfixiante del derecho internacional (como derecho de los Estados y para los Estados hegemónicos, dirigido a preservar los intereses y privilegios de un círculo restringido de beneficiarios) es lo que queda puesto en cuestión por el poder visionario de la Flotilla Sumud y la pasión que ha sido capaz de movilizar a su alrededor.

Precisamente en el terreno de una visión alternativa, capaz de restar espacio al derecho de los Estados, es donde el mar de la flotilla se encuentra con el de las luchas de las y los migrantes contra las fronteras. Reconocer los cruces y las luchas del Mediterráneo como verdaderos actos constituyentes no es solo una clave retórica, sino el resultado de un proceso en curso que ha convertido el Mediterráneo en un lugar de resistencia, pero también en un laboratorio jurídico. No hay duda de que, en los últimos años, la jurisprudencia ha redefinido y ampliado la obligación de socorro, como deber atribuido a los Estados por el derecho marítimo, con respecto a lo que se había establecido originalmente en las convenciones internacionales (Convención SOLAS de 1974; Convenio SAR de Hamburgo de 1979; la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982). El deber de coordinarse con las autoridades competentes y de respetar las prescripciones impuestas por los Estados se debe cotejar y, en caso necesario, suspender ante la prohibición absoluta de devolver a los solicitantes de asilo a un país que no garantice su protección contra la persecución, la tortura y los tratos inhumanos y degradantes. Esta prohibición ha llevado a redefinir en un sentido sustancial el concepto de «lugar seguro», que, en el derecho del mar, complementa la obligación de socorro y el deber de desembarcar a los refugiados en un «puerto seguro».

Ha sido paradigmático a este respecto el caso del motín protagonizado en julio de 2018 por algunos migrantes rescatados en el mar por el remolcador Vos Thalassa: se amotinaron para evitar ser devueltos a Libia, obligando al capitán a invertir el rumbo y a contravenir las instrucciones de las autoridades libias. Tras un largo proceso judicial, en 2022, el Tribunal Supremo reconoció que la conducta de los migrantes amotinados estaba amparada por la eximente de la legítima defensa, basándose en el derecho fundamental de la persona a la no devolución y en la definición de place of safety [lugar seguro]. Actos de resistencia como los que protagonizaron los migrantes del Von Thalassa nos dicen, por lo tanto, que desde luego Libia no es un lugar de desembarco seguro, pero tampoco lo es un barco o un centro de detención externalizado. Un puerto seguro es un lugar donde la vida ya no está amenazada, donde se puede acceder a alimentos, atención médica y alojamiento y donde se puede solicitar asilo, tal y como establece la Convención de Ginebra de 1951.

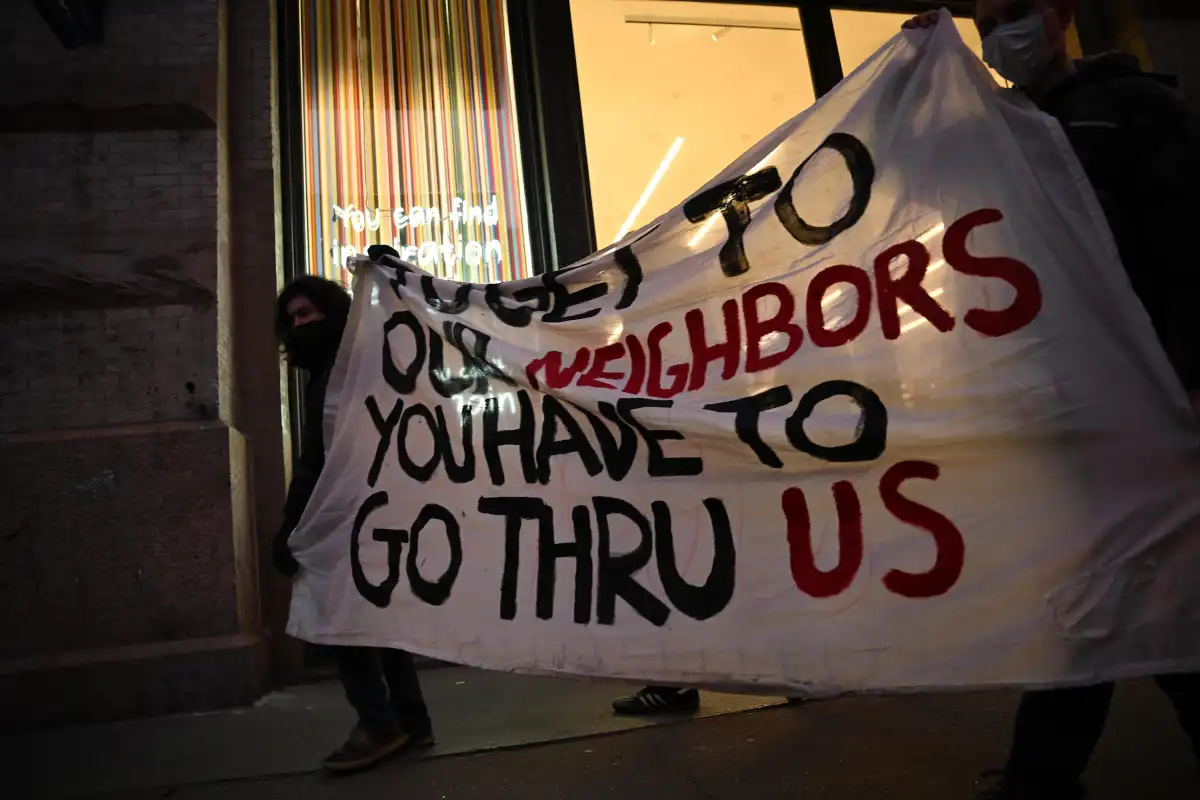

Desde el desafío de la prohibición impuesta por el entonces ministro del Interior Salvini lanzado por el Sea Watch capitaneado por Karola Rackete en 2018, hasta la negativa de Mediterranea en agosto de 2025 a prolongar durante días, hasta el puerto de Génova, el sufrimiento de migrantes rescatados tras haber sido arrojados literalmente al mar por las milicias libias, el derecho de las fronteras se ve continuamente forzado y redefinido por actos de desobediencia civil. Las respuestas de los Estados son violentas y se desatan contra los migrantes, secuestrados en el mar durante días para luego verse encerrados en hotspots o en centros en Albania, contra los barcos de rescate multados y obligados a permanecer inmovilizados durante semanas, contra las tripulaciones, los activistas y las redes de solidaridad entre migrantes, que se ven criminalizados, juzgados y encarcelados. Sin embargo, cuando se desplaza la perspectiva del derecho de las fronteras al punto de vista de quienes cruzan el mar, las vulneraciones se encuentran en otra parte: en el bloqueo de los migrantes en el mar que les niega el desembarco, en las devoluciones a Libia, en las torturas que permiten los memorandos para cerrar las fronteras y en las muertes provocadas por la violencia institucional de las fronteras.

El derecho de los Estados vuelca la responsabilidad de sus propios crímenes sobre las víctimas. En Gaza, lo hace culpando a los palestinos por la falta de colaboracionismo con los planes de anexión de la potencia ocupante y justifica así el hambre utilizada como arma de exterminio; en las puertas de Europa, lo hace culpabilizando a los migrantes que optan por la vía marítima como vía de fuga de la opresión, de las devastaciones ambientales, de la violencia de la guerra que va de la mano del capitalismo voraz y coercitivo y absuelve así a las fronteras de su responsabilidad mortífera. La lógica que impone sanciones a quienes defienden los derechos humanos, en lugar de a los criminales de guerra y a los gobiernos que los protegen, es la misma lógica que utiliza la ley para proteger las fronteras, en lugar de la vida de las personas en movimiento, llevando a juicio a los migrantes que se ponen al timón de las embarcaciones o a las ONGs de rescate en el mar. La impunidad de los criminales de guerra y los guardianes de las fronteras se ha convertido en la norma, favorecida por la inercia cómplice de los Estados: tanto cuando bajo el ataque de los drones están los activistas de la Flotilla, navegando o fondeando en aguas de terceros países, como cuando se dispara desde las lanchas patrulleras libias, financiadas por Italia y Europa, contra los barcos de rescate en el mar, como ocurrió contra Mediterranea en la primavera de 2024 y contra el Ocean Vicking en agosto de 2025.

No hay duda de que toda legitimidad moral del orden jurídico de Occidente se desmorona ante el genocidio y la destrucción que se está produciendo en Gaza. En los desplazamientos forzosos de la población de Gaza, en la diferenciación ingenieril de los estatus de residencia, que someten a la población palestina a estatutos jurídicos de excepción permanente, en la detención administrativa utilizada como medida de represión indiscriminada, que tanto recuerda a las medidas de detención contra los migrantes en Europa, en los muros y los puestos de control que caracterizan el régimen de apartheid, las fronteras se muestran como armas estratégicas de las políticas de ocupación y aniquilación perpetradas por Israel. Pero esta es la naturaleza de las fronteras, incluso cuando presumen de proteger supuestas identidades nacionales. Las fronteras no protegen más que privilegios, no construyen seguridad, sino opresión y explotación y las fronteras matan. Solo en la ruta del Mediterráneo central han muerto más de 30.000 personas en los últimos diez años y no debe pasarse por alto el valor, no solo simbólico, que tiene la ocupación de esa misma ruta por parte de la Flotilla Sumud, con su potencia de solidaridad para romper el confinamiento de Gaza. Por este motivo, en estos mismos días, junto a la flotilla, navegará por el Mediterráneo central también f.Lotta, un movimiento nacido para reivindicar la libertad de movimiento y dar eco a las campañas contra las fronteras de la Europa Fortaleza.

No hay ingenuidad ni subestimación de la violencia expresada por el orden de los Estados y las fronteras. El derecho internacional de los Estados, el que reivindica la superioridad moral del Occidente armado, se basa en la díada de soberanía y guerra. Los actos de establecer fronteras y matar son constitutivos de su orden y su lógica, al igual que el imperialismo colonial lo es de la historia de Occidente. Sin embargo, hay que reconocer con la misma evidencia que este orden representa hoy en día a una minoría, aunque muy poderosa, de la población del planeta y que sus lógicas están cada vez más deslegitimadas. Es el orden retratado por los planes paralelos de Estados Unidos e Israel para Gaza y Cisjordania, personificado por un supremacismo propietario, además de racista y patriarcal, que expulsa a la mayoría de la humanidad de sus privilegios, como en un complejo turístico de acceso controlado. No es de extrañar que tiemble ante una humanidad tumultuosa que navega, resiste y funda solidaridad más allá y a pesar de los Estados.

*Enrica Rigo, docente de Filosofia del derecho e coordinadora de la Clínica del derecho a la inmigración y a la ciudadanía de la Universidad Roma Tres. Tatiana Montella, abogada del equipo legal de la Clínica del derecho a la inmigración y a la ciudadanía de la Universidad Roma Tres.

Traducido con el apoyo de RLS -Madrid