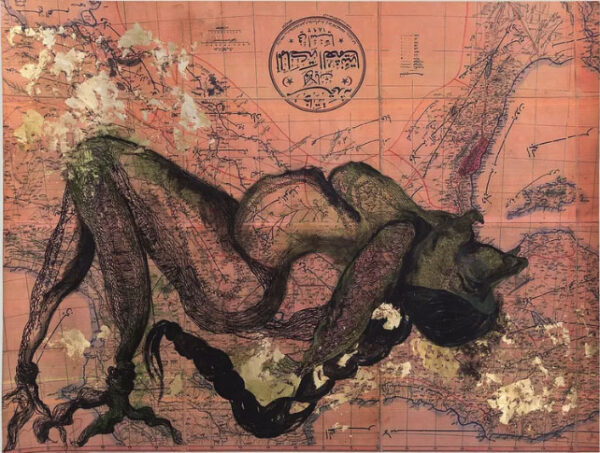

Zehra Doğan, “Kurdistán 2” 2020 (cortesía de la artista/Prometeogallery Ida Pisani). Zehra Doğan es artista y periodista de investigación. Muy comprometida políticamente, fue encarcelada dos veces

Una entrevista con Somayeh Rostampour

Por Verónica Gago y Marta Malo

Somayeh Rostampour es una militante kurda iraní, comprometida con la lucha kurda y con el feminismo revolucionario. Forma parte de Roja, un colectivo feminista internacionalista independiente y diaspórico, constituido a partir del asesinato de Jina (Mahsa) Amini y el movimiento «Jin, Jiyan, Azadî» («Mujer, Vida, Libertad») en Irán en septiembre de 2022. Desde la apasionada implicación política, Somayeh escribió Femmes en armes, savoirs en révolte. Du Militantisme Kurde à la Jineolojî [Mujeres en armas, saberes en revuelta. Del militantismo kurdo a la Jinealogía], publicado por Éditions Agone en 2025. Se toma tan en serio la labor teórica como el paciente trabajo de enlace con el que contribuye a un internacionalismo desde abajo en alianza con el colectivo Los Pueblos Quieren. En junio de 2025, pudimos conversar largamente con ella en París, donde vive exiliada desde 2016. El compromiso teórico radical y el deseo urgente de cambiarlo todo se entretejieron con la hospitalidad y la comida, la humildad y el humor, en una entrevista de casi cuatro horas de la que publicamos una versión editada.

Verónica Gago y Marta Malo. Queremos empezar por preguntar cómo estás leyendo la coyuntura actual, a partir del genocidio en Gaza, pero que cada día da nuevos giros bélicos, como con los recientes ataques de Israel y EEUU contra Irán.1 Por momentos, se hace muy difícil desde un punto de vista feminista antiimperialista entender y seguir lo que está sucediendo. Nos gustaría que nos expliques qué significa la posición “campista” (que divide todo el escenario geopolítico en únicamente dos campos y posiciones posibles) que ustedes confrontan. Ahora, con múltiples regímenes de guerra sucediendo en simultáneo, sentimos que todos estos debates son más urgentes que nunca, pero también que sus términos cambian cada día.

Somayeh Rostampour. Nuestra lectura se construye a partir de dos puntos: el punto de vista feminista y la experiencia de la revolución de Irán en 1979, que fue una revolución antiimperialista, un ejemplo muy importante para muchos intelectuales y militantes, desde Foucault hasta Sartre. Fue una revolución contra el Shah, pero como el Shah era una figura afín a Estados Unidos, fue también una revolución contra el imperialismo, contra la política y los valores occidentales impuestos, cuyo espíritu se remonta al golpe de estado orquestado por Estados Unidos dos décadas antes contra Mohammad Mosaddeq2.

Entre los kurdos, hay una conciencia antiimperialista muy clara vinculada al reparto que hicieron de Kurdistán Francia, Estados Unidos y Gran Bretaña después de la Primera Guerra Mundial. Pero la revolución antiimperialista en Irán tuvo consecuencias trágicas para mucha gente, en particular para las mujeres y para las minorías nacionales que viven en Irán (también baluchíes, árabes, etc.) a partir de una interpretación opresiva de los valores persas e islámicos, como símbolo de resistencia contra los valores occidentales.

En mi experiencia como kurda, la memoria colectiva de la revolución en Irán es inseparable de la yihad de Jomeini contra Kurdistán, apenas unos meses después de la revolución. Y en mi experiencia como mujer, está ligada a lo que algunas feministas llaman apartheid de género: un estado y una sociedad hipermasculinistas, que nos pone en desigualdad en todas partes, en la educación, en el trabajo, ante la ley, en el espacio político o público.

Para nosotras, Estados Unidos, Israel, Europa, son imperialistas, no tenemos ninguna duda al respecto. Pero la pregunta es si no son también imperialistas otros países, como China y Rusia, que están ayudando a Irán, a Siria, a todos estos países poscoloniales, construidos a principios del siglo XX, muy diferentes de las socialdemocracias occidentales. Mi reflexión apunta también a la construcción de los Estados-nación, donde el nacionalismo y las identidades nacionales tienen un peso muy importante y son una herramienta de borrado de las minorías. En el caso de Irán, la nación se vincula con la identidad persa, con referencias glorificadoras a una supuesta edad de oro del Imperio persa, cuando el 40% de la población de Irán no es persa. Tras la revolución, a este relato nacionalista se le añadió una capa islamista. En ambas ópticas, los kurdos y otras minorías están completamente ausentes, como si no existieran. En el caso de las mujeres, en países como Turquía, Egipto o Irán en la década de 1960, el relato nacionalista era más ambivalente, porque sí que incluía un feminismo liberal, con esa idea occidentalista de la mujer educada, que es también madre de la nación. Pero en Irán, con la República constituida a partir de la revolución, la mujer dejó de existir.

Cuando hablamos de la fascistización de la sociedad, lo primero que visualizo es esta violencia que se produce en estos regímenes poscoloniales, apoyados por Occidente o por otras potencias que también son imperialistas, como Rusia o China, o la propia República de Irán. No hay que olvidar la intervención de Irán en Siria, en Yemen, etc., para no verlo solo como una víctima del imperialismo, en particular ahora que la imagen de víctima se intensifica con el ataque de Israel y Estados Unidos. Irán ha participado en masacres, en crímenes en muchos países. Para los kurdos está muy claro.

Durante los primeros diez años de la construcción de la República de Irán, hubo mucha violencia, muchos presos políticos, es una historia muy conocida, pero hay otra violencia continua, que se ha sostenido hasta el día de hoy, de la que se habla menos. Para nosotras, esta fascistización está relacionada con la violencia del Estado, así que no podemos separar la violencia estatal de nuestro análisis antiimperialista. Desde nuestro exilio, como diáspora, tratamos de cambiar el relato donde solo hay dos campos enfrentados y hay que posicionarse de uno u otro lado. Desde nuestra perspectiva, no está solo la violencia imperialista de Estados Unidos e Israel, innegable, sino también de otros imperios que intervienen en la región, como China y Rusia, o de Estados como Irán o Turquía, que son expansionistas o semi-imperialistas. Podemos calificar su posición como queramos, pero lo importante es que, aún siendo víctimas de grandes imperialismos en la historia, también están participando y contribuyendo a una dinámica global imperial, en su puja por hacerse un lugar en el orden global, oprimiendo a otras poblaciones en su región, robando territorio y haciendo limpiezas étnicas. Sin la intervención de Irán en Siria, Assad habría caído con la Primavera árabe. La consecuencia de esta ayuda fue el desplazamiento de miles de personas y el asesinato trágico de otros miles.

Este impulso expansionista va acompañado de una violencia del Estado contra sus propios ciudadanos y de la militarización en las fronteras del país, en particular de las fronteras kurdas. Cuando ahora converso con camaradas kurdas, casi todas me dicen: «Llevamos en estado de guerra desde hace cuarenta años, no es algo nuevo». La vida cotidiana bajo el régimen de la República de Irán ha estado marcada por esta militarización. Para quienes han crecido en esta cultura política, es ridículo decir que el enemigo es solo Estados Unidos y que la República de Irán es solo una víctima.

Como parte de la diáspora, era fundamental explicar esto. Irán ha estado muy aislado y la resistencia cuenta con pocos recursos, la mayoría de materiales no están traducidos, etc. Yo misma no tengo suficiente información sobre muchos países africanos, así que trato de encontrar compañeras de confianza que puedan informarme. Por eso estamos tratando de hacer redes, para tener un discurso internacionalista con arraigo en los territorios. Pero la gente con posiciones más campistas ni siquiera nos pregunta: ya tiene el análisis hecho y no quiere que le pongamos en duda su discurso. El antiimperialismo campista, que solo admite una dualidad de agresor y agredido, a veces sirve de lavado de regímenes profundamente autoritarios: es una especie de antiimperialist-washing que funciona igual que el pink o el green-washing, como operación política y cognitiva que achata nuestra lectura de los órdenes geopolíticos. Este antiimperialist-washing ha contribuido a reconstruir la legitimidad internacional que la República Islámica había perdido con el levantamiento nacional de 2022 y la rebelión de Jina, en particular entre la izquierda y los feminismos. Es decir, actúa en dirección contraria a todos los esfuerzos de las y los luchadores dentro del país.

Las mujeres en Irán tenemos un trauma con esto. El primer 8 de marzo después de la instauración de la República de Irán, se convocó una gran movilización contra la obligación del hiyab. Miles de mujeres salieron a la calle en Teherán y en muchas ciudades del Kurdistán. Muchas organizaciones de izquierdas no solo se negaron a sumarse a la manifestación sino que atacaron a las mujeres convocantes, diciendo que no podían poner en cuestión así una revolución antiimperialista. De hecho, algunas de las caras más visibles del movimiento feminista en Irán de aquel momento grabaron vídeos declarando que estaban dispuestas a aceptar el hiyab como símbolo de identidad y resistencia contra el imperialismo. Lo defendían como un precio a pagar por la revolución. Ahora nos damos cuenta de que fue un gran error, que no queremos volver a cometer. Ninguna revolución puede exigirnos aceptar nuestra opresión.

Mujeres iraníes protestando contra la ley del hiyab obligatorio impuesta en nombre del antiimperialismo y la cultura local en oposición a Occidente. Teherán, 1979. Fotografía de Hengameh Golestan.

VG/MM. ¿Cuáles dirías que son las posiciones al respecto desde los feminismos hoy en día?

SR. Entre las feministas de izquierdas, creo que hay tres posturas diferentes. No me refiero a las feministas liberales, porque la mayoría son pro-occidentales, aplauden el imperialismo y la guerra y alimentan la islamofobia. Pienso por ejemplo en Masih Alinejad, a quien la República de Irán ha tratado de matar, que vive en Estados Unidos y es invitada constantemente por todos los medios europeos, con un discurso que ni menciona el genocidio en Palestina, que cree en la guerra para llevar la democracia a Oriente Medio, etc. En fin, ridículo. Este tipo de figuras no nos representan en absoluto. Las feministas de izquierdas tenemos claro que no podemos ignorar el poder militar de Israel, apoyado por casi todos los países, y las dinámicas que existen en la región, donde Estados Unidos puede atacar donde y cuando quiera. Tampoco podemos ignorar el efecto de las sanciones, que no caen sobre el gobierno o la oligarquía de Irán, que se ha enriquecido durante este periodo, sino sobre la gente que vive en el país.

Teniendo en cuenta esta dinámica y, en particular, el genocidio en Palestina, hay compañeras que piensan que ahora no es el momento de hablar de la violencia de la República de Irán o del colonialismo interno que sufren los kurdos, por ejemplo, por la asimetría de poder que hay entre Israel y la República de Irán. Hay otra postura, también de izquierdas, muy centrada en la República de Irán, que dice: «Estamos contra el genocidio, nos damos cuenta del poder colonial de Israel en la región, pero esa no es nuestra primera causa. Nuestra primera causa, nuestro primer enemigo, es la República de Irán, porque es lo que enfrentamos en nuestro día a día, la represión y la violencia de la República de Irán”. Esta postura no solo la tienen personas politizadas de izquierdas sino que es la más común entre la gente no tan politizada.

Nosotras apoyamos una tercera postura, que entrelaza la dinámica global, la denuncia del genocidio en Gaza, con la dinámica de militarización de la región, donde Irán tiene un papel, porque además esta militarización es funcional al mantenimiento de la dictadura. Tenemos memoria del alto precio que pagamos por dejar de lado la cuestión kurda y la cuestión de las mujeres en la revolución antiimperialista de Irán. No podemos ni ignorar ni olvidar a las miles de personas asesinadas en las cárceles en los primeros diez años de la construcción revolucionaria. Muchas de ellas eran mujeres marxistas: más de dos mil mujeres fueron asesinadas en prisión sin ningún proceso, con mucha tortura. Tampoco podemos olvidar la yihad de Jomeini contra los valores kurdos y de las minorías en general, que continúa desde hace 40 años. No podemos olvidar lo que vivimos cada día como iraníes en la República de Irán, como mujeres, como personas queer, como personas kurdas, etc. No podemos posponer todo esto hasta que Palestina sea liberada o hasta que termine la guerra.

De hecho, creemos que es justamente al revés, porque después de la guerra, todas estas personas serán el primer objetivo del régimen y esta es la realidad que vivimos la mayoría del tiempo. De hecho, al día siguiente del alto el fuego entre Israel e Irán, en Irán ejecutaron a tres personas afganas, diciendo que trabajaban para el enemigo, sin ningún tipo de proceso o prueba al respecto. Lo siguiente fue la ejecución de tres porteadores kurdos3. Así que nosotras, cuando salimos a la calle, pedimos el alto el fuego, denunciamos a Estados Unidos e Israel, por supuesto, pero también denunciamos la opresión que ejerce la República de Iŕan y nombramos estas detenciones y ejecuciones arbitrarias, que no hacen sino dispararse en momentos de mayor militarización. Entonces, estamos contra la guerra, pero también estamos por la autodeterminación de los pueblos y contra las fronteras impuestas colonialmente por el régimen iraní.

Mujeres iraníes protestando contra la ley del hiyab obligatorio. La pancarta dice: “La libertad de las mujeres no es ni oriental ni occidental, es global”. Teherán, 1979. Fotografía de Richard Tomkins.

VG. Esto me recuerda a la guerra de las Malvinas, que le permitió a la dictadura argentina movilizar y manipular un sentimiento antiimperialista, nacionalista, contra Inglaterra a la vez que continuaba la represión contra militantes revolucionarixs y gestionaba campos de concentración. La idea de estar luchando contra Inglaterra y su poder colonial buscó “legitimar” su propio accionar en el interior del país, a la vez que fue una masacre de soldados jóvenes, sometidos a condiciones propias de la dictadura en el campo de batalla.

SR. Dentro de la población kurda hay también una lucha por la autodeterminación territorial que la República de Irán logró presentar como retrógrada, separatista, terrorista, contraponiendo el nacionalismo iraní, supuestamente revolucionario, con un supuesto nacionalismo kurdo atrasado. Pero en 2022, con el movimiento «Jin, Jiyan, Azadî», se produjo un vuelco. Por primera vez en 100 años se producía una unión de la gente contra el régimen. Por ejemplo, en Teherán, se cantaba: «Kurdistán es la luz y los ojos de Irán». O hubo muchos eslóganes en turco para los kurdos y eslóganes kurdos para los turcos. Fue muy hermoso. Escribí un artículo de por qué Kurdistán había sido el centro del movimiento «Jin, Jiyan, Azadî» en 2022: sin Kurdistán, sin su memoria política, sin sus tramas organizativas, no hubiera sido posible un movimiento así en Irán4. Por desgracia, a partir de la guerra de los doce días, estamos en plena reacción, con mucho nacionalismo antikurdo nuevamente.

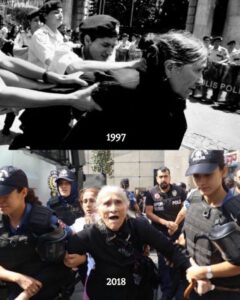

Manifestación del movimiento popular ligado al movimiento kurdo

VG/MM. Tu lectura de la situación está constituida por tu propia condición diaspórica. Junto a Los pueblos quieren, has conceptualizado la experiencia diaspórica como base de un nuevo internacionalismo. ¿Puedes desarrollar esta idea y hablarnos de tu trayectoria?

SR. Yo estuve en el exilio, luego volví a Irán y luego ya no pude regresar. Llevo sin volver desde 2016. Cuando te desplazas, tus experiencias revolucionarias viajan contigo y está el reto de cómo mantenerlas vivas allá donde llegas, pero también la cuestión de cómo comprometerte en el nuevo lugar, en mi caso Francia, un país colonial y profundamente racista, en el que también quiero

implicarme y luchar. En este sentido, creo que la experiencia como feminista kurda iraní me ha ayudado mucho, porque desde siempre he estado obligada a ser un poco pulpo para aunar diferentes luchas, que es lo que nos toca hacer en el exilio y en la inmigración. Por supuesto es difícil, porque cuando llegas a un país como este, eres solo una trabajadora, te enfrentas a muchos problemas administrativos y eres víctima del racismo estructural, no solo del racismo cotidiano. Vives un desclasamiento y de golpe no hay lugar para la política y la militancia. Te toca además aprender un montón de nuevos códigos para integrarte, sin los recursos individuales y colectivos que tienes en tu país.

Es verdad que los estallidos revolucionarios en nuestros países cambian también la situación en la diáspora y así fue con el movimiento «Jin, Jiyan, Azadî», que prendió en toda la diáspora iraní. A mí me dio la oportunidad de conocer a personas que habían vivido el 79 iraní y que forman parte de otra tradición revolucionaria que en Irán ha sido exterminada: no te los encuentras en el país, porque todos murieron asesinados o se callaron para siempre después del encarcelamiento y la tortura. Mi propio exilio y la nueva revuelta me permitió conocer a quienes lograron huir entonces y acceder a través suyo a un relato totalmente nuevo de lo que sucedió en Irán en el 79. Recuerdo un día, volviendo de la biblioteca, que descubrí una librería con libros en persa y en francés. Entré y conocí al hombre que la llevaba, que había vivido la revolución en Irán. Empecé a ir a esa librería tres o cuatro veces por semana, a tomar té con este librero y a conversar. De su mano, descubrí otro mundo, otra historia de Irán. Descubrí por ejemplo el papel que tuvo la Confederación de Estudiantes de Irán en la lucha contra el Shah, cómo organizaron a toda la diáspora iraní para derrocar su monarquía. Todos volvieron a Irán al caer el Shah, pero no queda nada de su memoria. El régimen de Jomeini no solo asesinó a personas, sino los relatos y toda la aspiración revolucionaria de izquierdas.

La diáspora me permitió también conocer y hablar con sirios que habían protagonizado el movimiento contra Assad, entender el papel que había tenido la intervención iraní para aplastar la revuelta, y no solo entenderlo intelectualmente, sino conversar y construir un relato otro de los movimientos en nuestra región, a partir de los espejos entre una región y otra, y también en ese esfuerzo por hacer vivir, mantener vivas, todas nuestras aspiraciones. La segunda ola de la primavera árabe, la que se produce después de 2018-2019, con revueltas desde Sudán hasta Líbano, Irak e Irán, supone un punto de inflexión que nos permite intensificar las conversaciones. Y, a partir de 2022 y el movimiento de «Jin, Jiyan, Azadî», se produce además toda la unidad de la que os hablaba también en la diáspora iraní.

No obstante, a partir del 7 de octubre, la división ha vuelto a reemplazar la solidaridad, porque Irán está instrumentalizando la cuestión palestina. La ha convertido en una cuestión del régimen y desde el primer año de escuela las criaturas tienen que ir por obligación a manifestaciones por Palestina. Es un ritual nacional. Lo mismo sucedía en la Siria de Assad. Mucha gente aplica la lógica de “el enemigo de mi enemigo es mi amigo”, por lo que la gente que está en contra del régimen opresivo iraní, que es la mayoría de la población del país, es reticente a apoyar la causa palestina. Por lo que nosotras, como personas de izquierdas que apoyamos Palestina pero también estamos contra el régimen de Irán, estamos en una posición muy difícil.

Nosotras hemos puesto mucho empeño en construir narrativas y prácticas autónomas, que permitieran dar sentido a ambas posiciones juntas y aportar al debate traduciendo y ayudando a que hubiera una circulación de ida y vuelta. Pero es verdad que las cosas se han complicado desde el 7 de octubre. Como diáspora tenemos una posición vulnerable, sufrimos el racismo cotidiano e institucional y no estamos suficientemente organizadas, así que ha sido fácil dividirnos.

Tengo la sensación de que vivimos dos guerras: una guerra extendida, impuesta sobre nuestros territorios por Estados Unidos e Israel, y otra guerra entre nosotras. Los cambios geopolíticos son tan rápidos que no alcanzamos a seguirlos a la velocidad a la que suceden. Te sientes tan a presión, tan agotada de luchar en todas partes: contra la República de Irán como feminista y kurda, contra el racismo, la islamofobia y las narrativas coloniales sobre los países musulmanes aquí en Europa como inmigrante y exiliada, por Palestina y por la liberación de las mujeres y del pueblo kurdo como persona internacionalista y de izquierdas, etc. Y, al mismo tiempo, la confusión: darte cuenta que se instrumentaliza nuestra lucha, que Trump, por ejemplo, se aprovechó de la alegría por la caída de la dictadura en Siria tras la salida de Asad; que Israel, con el apoyo de Estados Unidos, se beneficia de la represión histórica de las minorías nacionales y étnicas en la región; que ciertas feministas islamófobas (a menudo con inclinaciones coloniales e imperialistas) se apropiaron de las luchas pioneras y radicales de las mujeres kurdas en Rojava o de las mujeres en Irán, poniéndolas al servicio de relatos eurocéntricos, islamófobos, orientalistas y en ocasiones belicistas; e incluso aquellas que en 2022 defendieron con firmeza el movimiento «Jin, Jiyan, Azadî», hoy guardan silencio frente a los ataques de Israel contra esas mismas mujeres en Irán, porque saben que condenar a Israel significaría expresar solidaridad con Palestina, y no pueden o no quieren posicionarse contra el genocidio en curso contra el pueblo palestino.

Movimiento “Mujer, Vida, Libertad” en Irán. Durante las cargas dispararon con perdigones, hubo personas que llegaron a recibir hasta 200 perdigones.

VG/MM. ¿Cuáles serían las claves o los instrumentos fundamentales para producir estas narrativas y prácticas autónomas que a la vez están implicadas y posicionadas en luchas concretas pero que no son tan conocidas o fáciles de conocer?

SR. La experiencia diaspórica sería desde luego una clave, porque desde aquí es más fácil entender cómo se articula el capitalismo, con el colonialismo y con el racismo que viene de los Estados nación. Pero, al mismo tiempo, vienes con el bagaje de tu país, has vivido bajo una dictadura, bajo leyes islámicas, en sociedades patriarcales como todas, y traes también toda una memoria política. El cruce de todo eso te permite reconstruir un nuevo rompecabezas de tu propia experiencia y, a la vez, tener una visión más global e inclusiva.

Amigas feministas de Irán nos preguntaban: «¿Por qué les preocupa tanto la islamofobia? Nosotras vivimos bajo las leyes islámicas y estamos hartas”. Entiendo su posición, pero desde Europa la mirada es diferente, porque se nos identifica como inmigrantes de países musulmanes y poco importa si mi interpretación del islam es otra o si no soy practicante. Son dos caras de la misma moneda: en Irán se nos obliga a llevar velo, aquí en Francia se nos obliga a ir descubiertas. Ese sería entonces un primer recurso, ese cruce de perspectivas, que además se enriquece con la posibilidad de cruzarnos con los movimientos feministas, queer, trans y con otras diásporas. Ya hemos hablado del encuentro con las compañeras sirias. Otro encuentro muy inspirador para mí fue con las camaradas sudanesas. Creo que después de Rojava, fue la revolución que más me ha inspirado.

No es solo encontrarnos y aprender de otras experiencias, es también darnos confianza mutua, escuchar el eco de las propias luchas en las luchas de otras, constatar que no somos una minoría, que somos muchas las que hemos experimentado acontecimientos revolucionarios, que somos feministas, que estamos contra la dictadura en nuestros países, pero también contra Estados Unidos y contra Israel. A partir de ahí, ha habido un esfuerzo consciente de convocarnos y construir algo juntas, a pesar de los pocos recursos que tenemos. Nos hemos encontrado así con compañeras de Argelia, de Palestina, de Afganistán…

En la diáspora, también entendemos mejor las dinámicas de reapropiación de nuestras narrativas. Por ejemplo, ha habido dos momentos importantes en los que la narrativa feminista revolucionaria de Rojava ha sido completamente instrumentalizada por el feminismo liberal, imperial y colonial, El primero en 2014-2015, cuando las combatientes kurdas de Rojava luchaban contra el Daesh. Se presentó el movimiento kurdo como un movimiento puramente militar, obviando que se trata de una organización revolucionaria con millones de personas y con aspectos sociales y políticos mucho más importantes que los militares. Además, se utilizó la lucha de las mujeres kurdas por la supervivencia, contra el Daesh y contra las fuerzas de Assad, para alimentar los relatos islamófobos, como si las mujeres kurdas fueran las únicas mujeres liberadas de la región. El coraje de las mujeres kurdas se construyó casa por casa, calle por calle, desde las cárceles hasta las montañas, a partir de una militancia feminista de la vida cotidiana, nada elitista, muy politizada y a la vez muy popular. Ver de golpe cómo todo eso era instrumentalizado para alimentar la islamofobia y justificar la intervención de las potencias coloniales en Oriente Medio fue horrible.

El segundo momento donde hemos sufrido esta instrumentalización fue en 2022, con «Jin, Jiyan, Azadî», que fue un movimiento feminista revolucionario. El eslogan, de hecho, viene del movimiento kurdo y tiene un claro contenido antiimperialista y anticolonial. Nosotras lo llevamos a las manifestaciones aquí en París desde 2014, aunque muchas de mis camaradas feministas de Irán lo escucharon por primera vez en 2022, por esa brecha que existe entre las kurdas y otras iraníes. La narrativa kurda hasta 2022 había sido una narrativa periférica, no tenía un lugar dentro de la narrativa feminista general en Irán. Suele ser difícil llevar las proposiciones políticas periféricas a los centros. Por lo general sucede al revés: las proposiciones vienen del centro y nosotras nos limitamos a consumirlas. La autonomía también significa eso: romper con esa relación de consumo y producir tu propia narrativa.

Entonces, a partir de 2022, el eslogan «Jin, Jiyan, Azadî» encuentra un lugar, en el país y en todas partes y mantiene ese potencial feminista y revolucionario. Pero, por segunda vez, somos testigos de su instrumentalización aquí en Europa. Mujeres liberales a las que no les importa nada la vida de ninguna mujer en los países musulmanes, que nunca se habían preocupado por nuestras luchas o por nuestros problemas, de golpe se vuelcan porque ven la cuestión del hiyab en el centro. Pero el movimiento de 2022 no solo tenía que ver con el hiyab, era un movimiento interseccional contra todo un sistema.

Estas personas que se “solidarizaron” con nuestro movimiento porque les era útil para legitimar su islamofobia y atacar a las mujeres musulmanas que viven en Europa, humillarlas por usar hiyab, ahora apoyan el genocidio de Israel contra Palestina o, si no lo apoyan explícitamente, se mantienen en silencio. Hay una televisión persa, con sede en Reino Unido, que es muy importante en los hogares en Irán. Es un canal muy reaccionario, pro-israelí. Pues bien, periodistas de este canal fueron a Gaza y escribieron sobre unas ruinas «Mujer, Vida, Libertad». Fue terrible.

Estas son cosas que a lo mejor si vives en Irán o Siria no ves con tanta claridad, porque no sufres el racismo como lo vivimos aquí, estás inmersa en tu propia lucha, tu propia causa, tu propia supervivencia. En la diáspora todo esto se clarifica. Ves que la instrumentalización de nuestras luchas no tiene nada que ver con la solidaridad, sino que es más bien otro tipo de extractivismo: hacen extractivismo de nuestras luchas igual que hacen extractivismo de nuestras tierras, roban y vacían nuestros lemas de la misma manera que roban y vacían los pozos de petróleo.

Esto por supuesto no tiene que llevarnos a abandonar nuestras luchas y lemas, porque sería ceder a la contrarrevolución en curso. Como diáspora resistimos a esta banalización de nuestros discursos, seguimos siendo feministas y queer, peleamos por volver a cargar nuestros lemas de todo su significado. Son lemas llenos de historia y memoria revolucionaria, que nos ha llevado décadas construir juntas: no podemos tirarlos a la basura así como así, sería ceder al despojo. Pero la apropiación occidental de los movimientos radicales del Sur Global obliga a esos mismos pueblos a luchar también por demostrar la legitimidad de sus luchas. En el caso de «Jin, Jiyan, Azadî», tras los usos instrumentales, la legitimidad del movimiento se vio debilitada entre las corrientes de izquierda y decoloniales del exterior y hoy su recuperación no solo es una necesidad urgente, sino que exige de nosotrxs un esfuerzo redoblado.

Movimiento Madres de Justicia. Luchas por sus hijxs asesinados durante las movilizaciones de «Mujer, Vida, Libertad». Kurdistán de Irán, 2022

VG/MM. Háblanos un poco más de la genealogía del lema Mujer, Vida, Libertad

SR. La historia se remonta al movimiento político kurdo creado en 1978 en Turquía. Los kurdos representan cerca de un 20% de la población de Turquía, pero durante años se les ha llamado “turcos de las montañas”, negando su existencia e identidad. La primera mujer que llegó al Parlamento turco fue Leyla Zana, una mujer kurda que estuvo condenada a diez años de cárcel por llamar a la unidad de kurdos y turcos en sede parlamentaria y hacerlo en kurdo.

Su historia es muy interesante. Su marido estaba involucrado en el PKK y fue encarcelado, así que ella se vio sola con sus hijos, muy joven, sin casi formación, sin hablar ni escribir turco, teniendo que ocuparse de la defensa de su esposo, las visitas a la cárcel, etc. Ahí, en las puertas de la cárcel, se encontró con otras mujeres kurdas y poco a poco empezó a politizarse, hasta acabar siendo la primera mujer parlamentaria en la historia del movimiento kurdo. Así es el núcleo del movimiento kurdo: muy popular y en su mayoría campesino.

El PKK era marxista hasta que, en 1995, con el hundimiento de la Unión Soviética y el colapso de la situación global, cambia de paradigma y discursos y se orienta hacia un comunalismo con tres bases principales: mujeres, ecología, bienes comunes. «Jin, Jiyan, Azadî» nace en este contexto, como un lema contra el feminicidio dentro del movimiento kurdo, que no nombra solo la violencia contra las mujeres por parte de sus parejas o de otros hombres, sino también la violencia estatal contra las mujeres kurdas y contra la vida en general.

Hay además una particularidad del movimiento de mujeres kurdas. En muchas revoluciones, ha habido mujeres combatientes, pero hay muy pocos movimientos donde la causa revolucionaria y la causa de las mujeres vaya junta. De hecho, en la mayoría de revoluciones de la historia, se plantea que la lucha feminista debe quedar para después porque la contradicción principal es otra. Pero después significa nunca. En el movimiento kurdo no es así: la revolución feminista es prioritaria, y eso es tan hermoso. Por supuesto, la primera generación tuvo que luchar duro para conseguirlo, pero fueron tenaces: dijeron revolución es revolución, es ponerlo todo patas arriba.

Ahora el movimiento de mujeres kurdas es autónomo. Todas las decisiones sobre género, ya sean en organizaciones mixtas o de mujeres, ya sea en la calle o en las montañas, dependen de las mujeres. Y hay un tejido organizativo muy rico, casa por casa, con espacios de formación para mujeres en cada barrio, donde ves a una estudiante que tiene una maestría en sociología en Estambul con una mujer que tiene cinco hijos y nunca ha ido a la escuela, las dos hablando juntas sobre la violencia contra las mujeres, organizándose juntas. La danza, las canciones, las historias juegan un papel muy importante. Es un movimiento no elitista, muy popular, muy poderoso.

Por supuesto, cuando lo cuentas, suena muy hermoso, pero no hay que olvidar que detrás hay una violencia terrorífica. En mi región hemos vivido mucha violencia, pero nunca he escuchado de una violencia tan despiadada como la del ejército turco contra los kurdos. No son solo las masacres, sino también la cantidad de desplazamientos forzosos, de vidas destruidas por la guerra, de jóvenes que con catorce o quince años se politizan y ya con dieciocho años se suman a la lucha armada -la mayoría muere asesinadx antes de los 30 años.

La muerte siempre está al acecho. Es raro conocer a alguien que no tenga 2-4 personas queridas martirizadas por el gobierno, algunas hasta 10 personas. Frente a esta muerte omnipresente, impuesta por el Estado turco, vivir es una parte fundamental de la lucha y ahí el rol de las mujeres, como portadoras de la memoria de las personas asesinadas, es crucial. Creo que hay resonancias con las Madres de Plaza de Mayo argentinas, que han sido una inspiración para las mujeres kurdas. En muchas manifestaciones, en primera fila, van las madres kurdas, con las imágenes de sus hijos e hijas asesinadas. El cántico «Jin, Jiyan, Azadî» fue naciendo de manera más o menos espontánea desde 2008 en estas manifestaciones.

Luego se fue consolidando, hasta que las combatientes de Rojava lo toman como lema. Si les preguntas, ellas dicen que es un lema contra el poder misógino, contra la disciplina del cuerpo, contra los sistemas patriarcales, familiares y religiosos, pero también contra el poder imperialista que quiere aniquilarlas. Recuerdo a una de las mujeres que conocí en las fronteras de Kobani en 2014, cuando Kobani estaba sitiada por el Daesh. Vimos las banderas del Estado Islámico con nuestros propios ojos. Esta madre me dijo: “merecemos, como humanos, la libertad de vivir, ¿no es ese un derecho básico?”. La libertad en este contexto nada tiene que ver con el planteamiento liberal. Allí, cada noche, despedíamos a jóvenes que partían de madrugada para nunca regresar, así que la libertad de la que hablaba esta madre era una libertad ligada a la supervivencia, a la reproducción de la vida, que está en crisis.

Movimiento de las Madres/Personas de los Sábados. A partir del 27 de mayo de 1995, empezaron a manifestarse cada sábado en la Plaza Galatasaray de Estambul para exigir justicia por sus hijxs desaparecidxs durante el conflicto kurdo.

VG/MM. En tu libro, narras cómo las mujeres se arman y el desplazamiento subjetivo resultante. ¿Cómo se transforma allí la virilidad bélica?

SR. El feminismo que encontramos en la tradición kurda es un feminismo decolonial muy militante, que politiza la vida cotidiana y que está íntimamente ligado al movimiento social y a la lucha de liberación. De hecho, podemos decir que no es un feminismo hijo de las olas globales del feminismo, sino hijo del propio movimiento de liberación kurda, que impacta sobre cada aspecto de la vida. En Kurdistán, de hecho, no usan la palabra feminismo, sino que prefieren decir movimiento de liberación de mujeres kurdas y usan la palabra de jinealogía, ciencia de las mujeres. Creen que el feminismo ha sido recuperado e instrumentalizado por el imperialismo colonial en Turquía, así que prefieren diferenciarse utilizando otra terminología.

Esto tiene que ver con la historia del movimiento feminista en Turquía, especialmente en la década de 1980: fue un feminismo que se construyó en torno a una definición universal de mujer y no le importó la violencia del Estado contra los kurdos, ni contra las mujeres kurdas. Por su parte, el movimiento kurdo, en sus inicios, fue un movimiento de liberación como tantos otros, con mucha centralidad de figuras masculinistas, el héroe varón que toma las armas y salva su nación, representada como madre. Conocemos esta narrativa nacionalista-masculinista de los movimientos de liberación. Pero lo interesante del movimiento kurdo es que en determinado momento, en particular a partir de 1992, frente a una violencia estatal cada vez más brutal, opta por movilizar a todo el mundo, también a las mujeres. Por primera vez, miles de mujeres se suman a la lucha armada y las cosas empiezan a cambiar.

Hay una primera generación que se mete en la lógica de incorporar las ideas masculinistas, para demostrar que puede pelear como un hombre o incluso mejor. Se instaura un paradigma sacrificial, donde las mujeres dan todo en la familia y dan todo en la política. Pero el hecho de ser tantas les permite poco a poco concientizarse y tomar distancia de este paradigma. Al mismo tiempo, empiezan a crear una organización no mixta en la guerrilla, en las montañas, y después replican esa organización en la estructura política. Entre 1992 y 1995, se pasa del primer batallón solo de mujeres al primer ejército solo de mujeres. Los medios occidentales estaban impactados cuando, en 2014, fueron las mujeres las que lideraron la liberación de Kobane, en Rojava, pero para nosotras era algo lógico, la consecuencia de todo el proceso anterior. Esto ha cambiado por completo los significados de la masculinidad y la feminidad en el imaginario colectivo kurdo.

Creo que hay dos elementos clave para entender esta transformación. Por un lado, creo que tiene que ver con una idea de organización muy de base, que lleva la lucha a cada ámbito de la vida cotidiana, a los barrios, a los lugares de trabajo, casa por casa, con mucho peso del apoyo mutuo y de la formación política. Esto hace que las combatientes estén siempre en contacto con otras mujeres, con conversaciones abiertas sobre violencia, sobre política, sobre economía. El otro elemento decisivo es haber creado estructuras propias y haber sostenido todo el tiempo una doble militancia, en espacios solo de mujeres y en espacios mixtos. Esto equilibra las relaciones de poder.

Por supuesto, hay muchas contradicciones. La lucha armada sigue anclada a valores masculinistas. Por otro lado, la poderosa organización no mixta también refleja la gran segregación que existe entre hombres y mujeres en la sociedad. ¿Cómo apoyar una sin reforzar la otra? La tercera contradicción para mí es la del feminismo. Cuando conocí el movimiento de mujeres kurdas lo primero que pensé fue ¡qué movimiento feminista tan poderoso!, pero ellas, por las razones que ya he explicado, no se identifican como feministas, aunque de hecho tengan prácticas feministas y estén vinculadas con todos los movimientos feministas revolucionarios, de India a América Latina, pasando por Europa.

Sus motivos para no llamarse feministas son legítimos, pero ¿cómo sostener esa posición sin alimentar la nueva ola antifeminista, sea de Trump o de Erdogan, esa misma ola que legitima el encarcelamiento en Irán de mis compañeras feministas en nombre del antiimperialismo y de la soberanía nacional? En algunos discursos de izquierdas, tengo la impresión de que se habla como si Hillary Clinton fuera el referente principal del feminismo. No sé si ella en Estados Unidos es una referente, desde luego en otros lugares en absoluto. A veces compramos esos discursos, que no tienen nada que ver con lo que está siendo el feminismo en el Sur global.

Por otro lado, llamarse movimiento de mujeres tiene también el riesgo del esencialismo de lo femenino, que deja fuera la cuestión queer. Por eso es tan interesante cuando colectivos y movimientos indígenas de Abya Yala declaran que el binarismo es un dispositivo colonial, que no existía antes de la colonización.

Combatientes kurdas en Rojava

VG/MM. Haces referencia a la jinealogía como una reconstrucción, a partir de la revuelta, de saberes arrancados, e hilas esto con el papel que tienen los saberes para nutrir la resistencia. ¿Puedes desarrollar esta idea?

SR. Jine es mujer, logía, ciencia, así que jinealogía es literalmente ciencia de la mujer. En el movimiento popular kurdo hay una apuesta muy fuerte por el conocimiento y por la educación popular, frente al conocimiento académico elitista, que está totalmente tomado por el capitalismo colonial, pero también frente a la educación nacionalista opresiva impuesta por el Estado. La lengua es el símbolo extremo de este colonialismo educativo. Con todas las prohibiciones y restricciones, hoy por hoy, buena parte de mi generación ha perdido el kurdo. No se podía hablar ni siquiera en casa. Las familias no lo transmitían para proteger a sus hijos. Hay una historia famosa de un preso político encarcelado durante diez años. Su madre solo habla kurdo y cuando le visitaba en la cárcel, tenían que encontrarse en silencio porque estaba prohibido hablar en kurdo.

Esta realidad ha llevado a tomarse muy en serio la educación: no solo la enseñanza del kurdo con cursos en las montañas, en los pueblos, en las ciudades, para resistir a la aniquilación de la lengua, sino también la formación política en todos los niveles, como en Argelia en el tiempo de la colonización francesa: la formación política como una tarea fundamental en la resistencia frente al colonialismo. La idea viene de la tradición marxista clásica, pero con un enfoque muy popular. Si estamos creando una nueva sociedad, necesitamos una formación nueva, no elitista, que no separe la teoría y la práctica, como hace la institución académica, donde puedes tener un discurso demócrata y luego en la vida cotidiana, no te importe nada ni nadie. En el movimiento kurdo pensamos: si dices algo, debes practicarlo; aquello en lo que crees tiene que estar en tu retórica y en tu forma de trabajar.

Perwerdeya significa educación. Y es la alternativa a la educación del Estado, al mismo tiempo que un modo de resistencia. Es una herramienta también para ir a todas partes, para discutir con todo el mundo e integrar las diferentes experiencias colectivas, integrar a las nuevas generaciones, permitir que se politicen. La jinealogía forma parte de esta perwerdeya. No es solo para militantes, no es solo para feministas, no es solo para gente culta. Está vinculada a la educación social, es un modo de cambiar la vida cotidiana y también un instrumento de autodefensa, para ser capaz de defenderte de tu padre, o de tu marido, o de una autoridad, en la casa, en la calle, en las montañas.

Nada de esto excluye la formación ideológica. Si este movimiento lleva vivo cuarenta años, a pesar de la enorme represión, es porque tiene un núcleo ideológico muy sólido y una memoria colectiva que se transmite de generación en generación. En este marco, la jinealogía produce una nueva lectura de la historia de las mujeres en Oriente Medio, en particular de las mujeres kurdas, a partir de Mesopotamia, para resistir a la historia eurocéntrica, al mito del origen griego de la civilización, que es un mito masculinista. Dentro de la jinealogía, tiene un papel muy interesante el mito de Sahmaran, mitad humana, mitad serpiente.

Sahmaran tiene un gran palacio y es guardiana de la sabiduría y de todos los secretos. Se enamora de un hombre, plenamente humano, y le entrega todo su saber. Él acaba por traicionarla, revelando sus secretos y haciendo que la maten. Como kurdos, hemos crecido con este mito, pero desde la jinealogía se ha revivido para presentarlo como una historia de feminicidio y de robo de la sabiduría femenina por parte de las narrativas masculinistas. Por supuesto, la integración de la mitología tradicional tiene sus limitaciones, pero es interesante cómo desde el movimiento de liberación kurdo, desde el movimiento de mujeres, se intenta todo el tiempo vincular estos mitos a la realidad y a los saberes cotidianos. No se trata solo de hablar de Sahmaran, sino de revivirla, para recuperar el conocimiento que nos ha sido robado, un conocimiento que existió y que es posible retomar. Así, en Rojava, hay muchos lugares donde se trabaja en este conocimiento de las mujeres, sobre todo médico y de sanación, pero también tenemos Jinwa, que es un pueblo solo para mujeres, víctimas de violencia, organizado enteramente por mujeres.

Movimiento Madres de Paz en el Kurdistán de Turquía

VG/MM. Para terminar, nos gustaría preguntarte: ¿cómo imaginas un internacionalismo feminista en un contexto de guerra global, donde chocan diferentes patriarcados y el patriarcado occidental juega la carta de los derechos de las mujeres?

SR. Desde luego, hemos visto a Occidente jugar esta carta en muchos contextos, ese ánimo civilizatorio, diciéndole a las mujeres “las salvaremos y las liberaremos de vuestras maneras arcaicas de vivir”. Lo hemos visto en las guerras de Irak y de Afganistán y en los discursos de Netanyahu durante los ataques contra Irán. Esta es otra de las razones por las que el movimiento de mujeres kurdas tiene reticencia a llamarse feminista.

En cualquier caso, el internacionalismo no es una opción. Tal vez lo sea para personas blancas, que pueden elegir apoyar o no apoyar a Assad, apoyar o no apoyar a Irán, pero para nosotras no hay elección posible. No podemos apoyar la República de Irán, nos va la vida en ello, como tampoco podemos apoyar el genocidio en Palestina. El internacionalismo es lo que nos permite entender y mantener juntas nuestras militancias como kurdas, como feministas y como personas de una izquierda revolucionaria.

No me gusta la palabra interseccional, porque a veces es muy superficial, pero la cuestión es cómo podemos vincular en la práctica la lucha kurda con la lucha feminista con la lucha contra el extractivismo con la lucha ecológica, luchas que de hecho están entrelazadas. Y la real politik, con su supuesto pragmatismo, no nos sirve, porque nos deja al final depositando toda nuestra esperanza en los Estados y su geopolítica y acabamos creyendo que para la liberación de Palestina tenemos que apoyar Estados masculinistas misóginos como el de la República de Irán.

En cambio, un internacionalismo desde abajo sí, porque en el diálogo concreto es muy fácil entender por qué yo no puedo apoyar un Estado que nos encarcela a mí y a mis compañeras, una vez por kurdas y otra por feministas. Pienso este internacionalismo como una práctica de enlace, una manera de vincularse, escucharse y comprometerse entre diferentes contextos. A veces es muy difícil. ¿Cómo vincular, por ejemplo, la revolución siria con el movimiento de liberación kurdo? Lo logramos, pero fue duro, un dolor.

En el internacionalismo, estamos cambiando el territorio de lucha todo el tiempo y a veces es difícil orientarse, entender qué es lo más importante, dónde enfocarse. Vamos aprendiendo unas de otras. También es difícil entender cómo hablar de tu lucha local con el resto. Como cuando escribí el libro sobre el movimiento de mujeres kurdas: llegué a reescribir las frases 25 o 30 veces. Le daba mil vueltas a cómo formularlas para que no fueran instrumentalizadas. Quería ser justa, porque la gente se juega mucho, pero también permitirme ser crítica.

A veces veo a las feministas blancas francesas tan apasionadas con el movimiento de mujeres kurdas, sin ningún tipo de crítica ni reflexión. Para mí esa actitud es la contracara de la mirada colonial, donde no te tomas la lucha de las otras verdaderamente en serio. Entiendo que desde su posición es diferente, pero en mi caso, se trata de mi lucha y para mí era importante permitirme una mirada crítica. Esto me supuso un conflicto interno: ¿cómo encontrar las palabras justas? ¿Debo hablar de esto o no, de qué manera, consciente de que es un conflicto muy violento, una situación de guerra? Fue un dolor durante 10 años. No fue un libro que escribí «como intelectual», sino como militante, porque mi militancia es más fuerte que mi lado intelectual.

- Manifestación contra la ley del hiyab obligatorio. Teherán, 1979. Fotografía de Hengameh Golestan.

- Emine Ocak, del movimiento Madres/Personas de los Sábados. Emine falleció en julio de 2025 con 89 años.

- Movimiento «Mujer, Vida, Libertad» en Irán, 2022

Notas

1 La entrevista se realizó el 25 de junio. Se acababa de firmar el alto el fuego tras la serie de ataques a gran escala de Israel contra Irán que dieron lugar a la bautizada por Trump como “guerra de los doce días”.

2 Mohammad Mosaddeq fue un primer ministro elegido democráticamente en Irán en 1951. Una de sus primeras medidas al asumir funciones fue nacionalizar el petróleo, por lo que Estados Unidos y Reino Unido iniciaron una campaña en su contra que culminó en 1953 con un golpe de Estado y el establecimiento de la dictadura monárquica del sha Mohammad Reza Pahlavi.

3 El trabajo de porteo es habitual en los territorios iraníes de frontera. Se trata de regiones sin infraestructura ni fuentes de empleo, con una tasa de paro de más del 40%, así que las personas más empobrecidas se ganan la vida porteando mercancías entre las fronteras de Irán con Irak, Turquía, Afganistán y Pakistán. Dado el nivel de militarización es un trabajo de alto riesgo, donde es muy fácil que te disparen y/o que te ejecuten bajo acusación de traición, por tener vínculos con otros países.

4 Véase Somayeh Rostampour, “Jin, Jiyan, Azadî (Mujer, Vida, Libertad): la genealogía de un eslogan”, 8 de marzo de 2022, traducido al castellano en CrimethInc

![]()